12/22(土)より公開される『サイド・バイ・サイド フィルムからデジタルシネマへ』のTIFF上映時のトークショーの模様を再掲します。

『サイド・バイ・サイド』公式サイト

————————–

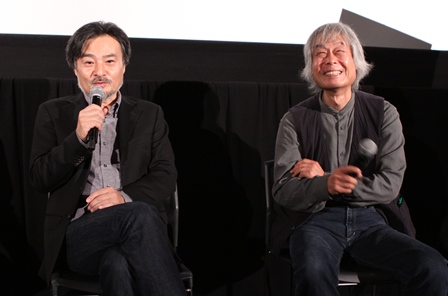

10/26(金)WORLD CINEMA『サイド・バイ・サイド フィルムからデジタルシネマへ』の上映後、黒沢 清さん(監督)、栗田豊通さん(撮影監督)が登壇し、トークショーが行われました。

矢田部PD:ヴェネチア映画祭で『贖罪』が上映された黒沢 清監督と、今年米国アカデミーの芸術会員になられた栗田豊通さんをお招きして、作品の感想を交えながら、映画を取り巻く環境についてご意見をお伺いしたいと思います。まず黒沢監督、ご覧になって如何でしたか?

黒沢監督:ほとんど目にする機会がない、有名なハリウッドの撮影監督のインタビューが入っていて、興奮して観てしまいました。ミヒャエル・バウハウスが喋るのを観たのは初めてです(笑)。それはともかく、フィルムからデジタルへ移行する流れの中で何となく感じていたことを、欧米の映画人は自分の意見として、かなりはっきりイメージしていることに感銘を受けました。

この作品にないものはただひとつ。観客はどう思っているのか、ということです。

僕に言えるのはこれは、多くの観客にはよくわからない話だということです。半分ホッとしますね。映画館で上映されるものは映画であり、後々テレビでやろうが、ネットで配信されようが、映画として流通している。そのことをまだ多くの人は信じている。サイレントからトーキーになり、モノクロがカラーになるような一大変化ではないんだと思うと同時に、多くの人にはどうでもいいことで、業界人以外にこの話をしてもまるで盛り上がらない(笑)。だから、怖いという気もしました。

客席:でも広まると思いますよ。

黒沢監督:広まったとしても、観ていて全然気づかないですよね。デジタルかデジタルじゃないのか。

矢田部PD:業界内でしか盛り上がらなかった話を、一般向けに分かりやすくしてくれたのが、この『サイド・バイ・サイド』という気がしました。栗田さんはご覧になって、どうお考えになりましたか。ちなみに映画では、フィルム派とデジタル派に監督の立場がはっきり分かれていて、撮影監督には両方とも大事にしたいという方もいましたね。

栗田:撮影現場で直面する問題が網羅されていますね。ここ数年、どうすればいいのか自分自身に問いかける状況というのが多々あります。ですから、とてもタイムリーですが、以前からよく起こっていた問題でもあります。あと、技術の進歩は日進月歩ですから、撮影したのが去年だとしたら、もうすでに変わっていることもあるはずです。

矢田部PD:黒沢さん、先ほど裏でちらっと、ビデオで撮り始めたのは早いし、新しいものには早めに取り組んできたと仰ってましたが、立場的に近いと思う監督さんはいらっしゃいますか。

黒沢監督:監督は「俺はフィルムが好きだ」とか、「フィルムは絶対に嫌だ」とか、わりと感情的にものを言ってる。ソダーバーグなんか、何か辛い目に遭ったんでしょうかね(笑)。それに比べると、撮影監督はこの事態に冷静に対処している気がしました。アリフレックスという有名なフィルム・カメラがありますが、そのデジタル版が出たら信じてもいいと言ったのは、誰でしたっけ!? それはよく分かるなあと思いました。

身近で起きていることですが、撮影現場で監督がやることは、デジタルであれフィルムであれ、今のところ大きくは変わらない。そこにどんな違いがあるのかは、僕にもはっきりとはわかっていません。

矢田部PD:黒沢さんが最後に35ミリで撮られたのは、何年前ですか?

黒沢監督:3〜4年前、『トウキョウソナタ』というのはすべてフィルムで撮りました。ただあの頃は、どのみち上映するにはフィルムだということがありました。フィルムで撮影するにせよ、ビデオで撮影するにせよ、最終的に映画館ではフィルムで上映されるという前提があったので、「それならフィルムでもいいのか」と。でもこの1〜2年で、劇場もほぼすべてデジタル上映になってしまい、なぜフィルムを選択するのかが曖昧になってしまった。最後までフィルムを差し挟まなくても映画が完成してしまう。びっくりするような事態が起きています。

矢田部PD:映画でも終盤、映写設備の問題に触れていました。日本ではデジタル化が急速に進んで、ほぼすべての映画館がデジタル上映になり、まずデジタルで撮るという順番になってしまいました。栗田さんは日本とアメリカでご活躍されていますが、双方の現場を見て、何かお感じになっていることはありますか。

栗田:コダックが倒産し、富士フイルムがフィルムの生産を終了する。そんな時代に僕たちはいるんだと実感しています。実は日本で映画の撮影を終えて、いま仕上げをやっているんですが、それはデジタルで撮影し、DI(デジタル・インターミディエイド)で調整しています。デジタルパッケージで配信用に7本プリントを作るそうです。製作会社では、もうほとんどフィルム作品はやらないと聞いています。

矢田部PD:DIと仰いましたけど、この作品を観ていて、「ああ、こんな風なのか」と思ったのは、カラー調整のところですね。専門家がいて、作品の仕上げに対して大きな権限を持っている。黒沢さんはカラコレの段階でよく調整するんですか。

黒沢監督:僕は印象を伝える程度ですね。フィルムの色彩調整を「タイミング」と呼びますが、日本ではその担当者とカメラマンが綿密に話し合って、カメラマンの意図を尊重するのが一般的です。もともと、こうしたいという方向性があって、撮影も照明も動いている。撮影したものを、さらに理想的な色にしていくのがタイミングです。デジタルやテレビの現場ではこれを「カラコレ」と呼んでいますが、日本独自の言葉でしょうね。カメラマンとカラコレの技師、VEの方の3人で調整しますが、いずれの現場でも僕は少し好みを言うくらいです。ただ映画を観ると、カラコレではなくて何でしたっけ?

矢田部PD:「カラリスト」と言ってました。

監督:撮影監督よりも権限がありそうな人物が登場して、部分的に、全く別の色に変えてしまうというのをやっている。あまりに凄まじくて、ちょっと信じられない感じがしました。その方がいたとしても、仲良くできる自信はありません(笑)。

撮影現場で被写体と光をコントロールしているのはカメラマンであり、それをさらに完成させるのがカラリストなら文句はない。でもその時の思いつきやプロデューサーの意図で、現場では考えもしなかったことをカラリストがやってしまうとしたら、監督が出る幕はどこにもない。監督、カメラマンも含めて現場で何を撮っていいのか、途方に暮れるしかありません。

矢田部PD:栗田さんはカラリストの権限について、どうお考えですか。

栗田:テクノロジーがすでにその段階に来ているとしたら、誰がどう絵をコントロールするのかという人の問題になると思います。映画の中で言っていたか忘れましたが、1980年代にフィルムからデジタルへという潮流が生まれた時に、もうカラリストという職業はあった。実はもう30年以上の歴史がある。黒沢監督と同じで、誰でもカラリストに言えば色を変えることができる、カラリストが思いつきで色を変えられるという状況には不安を感じています。

矢田部PD:プロデューサーと契約する際に、カラリストは監督の専属にするという条項を入れる必要が出てくる。

黒沢監督:日本ではまだそんなことはないと信じてますが、そのうちたぶん、監督というのは要らなくなると思います(苦笑)。

栗田:僕も心配しているんですよね。撮影監督は要らないかもしれないと(笑)。

黒沢監督:監督の意見に従わない、ケンカする撮影監督というのは要らないかもしれないですけど(場内爆笑)。カラリストが猛威を振るったら、我々の立つ瀬がない。この作品でも、色を調整するのに何週間もかけるという場面がありましたが、もうびっくりです。日本では大作の場合は知りませんが、1本の映画で、せいぜい2日とかそんなもんです。1カットずつケンカしながら調整していけば、そりゃあかかるんでしょうけれどね。何週間もやるというのは、ハリウッド映画はやはり桁外れだなと思いました。

矢田部PD:先ほど映写設備の話が出ましたが、それがなかったとしたら、フィルムで撮れるものなら撮りたいと思われますか。それとももう技術があるんだから、デジタルで撮ろうと思われますか?

黒沢監督:今はデジタルに興味が向いていて、実際に撮っています。デジタルがどんなものか、いろいろ経験したい。ただし、フィルムで撮るという選択肢が金輪際なくなるというのは怖い話です。フィルムならこう、デジタルならこうと比較できる余地があることが大切で、それができなくなるというのは。基本的にはデジタルに向いていますが、フィルムでできるチャンスも残してほしいと思います。

矢田部PD:フィルムは1ロール10分だから集中できる。デジタルだと長く撮れるぶんだらけてしまう。映画ではそうした功罪についても触れていましたが、演出上、どうしてもフィルムを使いたいということはありますか?

黒沢監督:何が映っているのか、わからないというのがフィルムの良いところで、ラッシュを観るまではわからない。この映画ではフィルムの場合、撮った次の日にしか観られないから、そのタイムラグが嫌だという人もいましたが、僕はデジタルでもフィルムでもラッシュは観ないです。

矢田部PD:ラッシュをそもそも観ない?

黒沢監督:観たくないんです。全部撮り終わって、ここで観ないと叱られるというところでしぶしぶ観ますが、それまでは一切観ません。何が映っているかわからない方がうれしいし、楽しいからです。「こんな風に撮れていたのか」と一喜一憂し、それだったらということで編集作業に入りたい。

撮っている傍から観たり、撮ってるそばから撮り直しができるのは、便利ですけれども、僕としては編集に半分入っている感じで、現場にいても半分すごく冷めてる。これどこ切ろうかな、OKしたけどたぶんNGだなというのを絶えず意識している。これはとてもつらいことです。

矢田部PD:栗田さんはやはり、フィルムを扱っていたいという思いがありますか。それとも、デジタル技術でやっていくのか。両方選択肢があるとしたら如何でしょう。

栗田:日本で撮影助手をしていて、それからアメリカに行ったのですが、最初はミュージック・ビデオやCMの現場をやりました。すでに、この映画にも登場するダ・ビンチというツールがあって、それを使って仕事を始めました。当時思ったのは、フィルムではできない色のコントロール、表現力を可能にしてくれたということです。

デジタルへの転換期となって、ひしひしと感じるのは、映画を作ることの面白さはどこにあるのか、ということです。いままで別に話す必要はなかったし、強いて意識することもなかったわけですが、こういう転換期だからこそ、作る面白さはどこにあるのかが問われているんだと思います。

黒沢さんのようにぎりぎりまでラッシュを観ないで、編集段階で観るのが楽しいというやり方もあるでしょう。僕が経験した中では、アルトマンやアラン・ルドルフといった監督たちは翌日上がってくるラッシュを観ることを儀式にしていて、ワインやビールを呑み、クラッカーを食べながら議論する、それ自体を映画のように演出していました。

うれしい。楽しい。ドキドキする。そんな気持ちにどこまでも真剣に向き合えるところに、映画の面白さはあるんだと思います。そうした面白さや関わることの意味合いが、デジタルになったことで失われてしまうなら、つまらない。映像の可能性を広げるという意味ではデジタルになるけれど、ツールが変わっても、その根本だけは忘れないようにしたいと思います。

先ほど話が出ましたが、確かにフィルムは緊張感を強いる。そのことを利用する監督もいます。デジタルを使ってリラックスしたムードを狙う監督もいるでしょう。ツールの特性を踏まえて、どんな現場を作っていくのかが、僕たちに課せられたもうひとつの課題です。

矢田部PD:いまのお話を受けて、黒沢さんはいかがでしょう。

黒沢監督:その通りだと思います。逆にそのことを話し合わず、意見の統合がないまま、どんどん技術が進化していることに問題がある。付いていくのが大変というのが現状です。

撮影面でいえば、フィルムからデジタルへというのは、少し時間をかけた移行でした。映画に描かれたように、まだデジタルよりフィルムがいいとか、そろそろフィルムに追い付いてきたとか、小競り合いが続いていた。ところが、上映形態のデジタル化があまりに急速で、カメラがどうこうという以前に、映写機がない。これはちょっとどうかと思います。

もう少し何年か時間をかけて、本当にデジタルがいいのか、場合によってはフィルム上映もいいのではないかと議論して、様子を見てから移行するならよかった。ほぼ強制的に、すべての劇場をデジタル化してしまったっていうのは、今後たぶん、まずいことが起こってきそうな気がします。

矢田部PD:ありがとうございます。ちなみに、こちらのシネコンと呼ばれる施設ではところは、35ミリの映写機はほとんどないということです。時間が押してますが、1問だけご質問をお受けしたいと思います。

Q:この映画は、思っていた以上に、意外なところがたくさん観られて面白かったです。3Dについても扱っていましたが、私は3D反対派です。3Dの技術が進んでいくことにより、本当に観せたいものを観せていないのではないかと思います。お二人は、3Dをどのように考えていらっしゃいますか?

黒沢監督:『アバター』以降、3D上映の作品を何本か観ましたが、正直に言うといまいちです。技術としては19世紀に発明されたもので、写真で右目と左目をちょっとずらして観せる、もの凄く古い技術で、疲れるし暗いし、インチキくさい。実在感がなく奥行き感も嘘っぽい。まだ未成熟だなという気がします。楽しむ方がいらっしゃるぶんには反対はしませんが、映画という表現の中では特殊なものだという気がします。今後デジタル技術が発達して、クリアで鮮明な3Dが出てきたら別ですが。

栗田:僕も『アバター』しか観ていません。3Dをやりたいかと聞かれたら、考えさせてほしいです。劇映画、物語映画としての3Dの可能性はまだわかりませんが、これを使った面白い表現が出てくる可能性はあると思います。別のアプリケーションとして、面白い映像表現が可能になるかもしれません。

Check

Check

![「アジア映画の森-新世界の映画地図」(作品社)刊行記念 特集 アジア映画の森 2012年10/2(火) - 10/13(土)[日曜・月曜休館/10日間] 会場:アテネ・フランセ文化センター(御茶ノ水)](/ja/home/ban/jpg/bnr_asiawood.jpg)

![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)