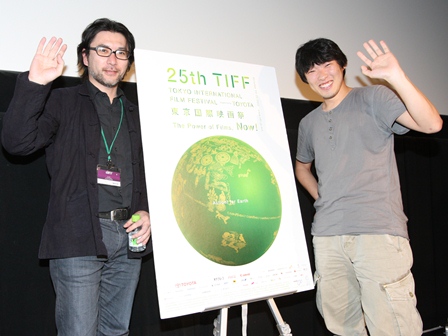

トークセッション“メジャーってなに? インディペンデント出身監督の目標設定とは?” (後編)

奥原浩志監督×松江哲明監督

司会:矢田部吉彦(TIFFプログラミング・ディレクター)

2012年10/24(水)、PFFグランプリ受賞作品『くじらのまち』上映後に行われた、奥原浩志監督×松江哲明監督によるトークセッションの後編です。

中編(リンクはコチラから)では松江監督から『あんにょんキムチ』の劇場公開からその後の活動について、奥原監督からは中国移住の決断を伺いました。

お二人から若き映画制作者に向けての熱いメッセージで締めくくられた、最終回となる後編をどうぞ!

矢田部:松江さんは、2009年に『あんにょん 由美香』と『ライブテープ』で、一気に監督としての名声と手応えがあったと思いますが。

松江監督:TIFFから賞を頂きました(『ライブテープ』で第22回TIFF(2009)「日本映画・ある視点」部門で作品賞を受賞)。

実は、『童貞。をプロデュース』のときにお金を意識して、作るだけではなく上映を含めて映画作りに関わるという経験をしました。『あんにょん 由美香』も『ライブテープ』もその延長だと思っています。名声というか、賞は『童貞。をプロデュース』では大槻ケンヂさんからオーケン賞をいただいたくらいで(笑)。『あんにょん 由美香』もいろいろ賞をいただいたり、海外で上映したりとかありましたね。でも、2009年にはどんどんメジャーとインディーズという日本映画の二分化が進んでいたので、名声があったとしても、それがすぐ次に繋がることはないということを実感しました。

別に僕も(次への繋がりを)待っていたわけではなくて、当時からそういうものだということを考えていました。今の若い人の自主映画が何を目指しているのかわからない、という北条さん(北條誠人・ユーロスペース支配人)がおっしゃったこと(※「スペシャル企画~東京国際映画祭「日本映画・ある視点」部門 座談会」参照)は、それは多分、監督個人の問題ではなく、作品自体に表れていると思います。例えば、この映画は良くはできているしこれまでの自主映画とは全然違うものだけど、この人が映画をやっていく意思というか、果たして、この先をどう考えているのかということが見えない映画、それが今、多いですね。

だからそういう指摘が映画館の支配人から出てしまうんだなと。僕は、これはもっと考えなければいけないすごく深い問題だと思います。多分、若い監督だけに言っても親父の説教になってしまうので、この問題は、映画館の人も含めていろいろな世代の人が、それぞれがインディペンデントで映画を作るということはどういうことなのか、ということを深く考えなくてはいけない時代になってきていると思います。劇場がどういう映画を見せたいのか、というところが見えない劇場もあるわけで、今、映画館がなくなってきているというマズイ状況ですが、ある意味でチャンスでもあると思うんです。

矢田部:奥原さんは松江さんがおっしゃったことに対してどう思いますか?

奥原監督:まず、そもそも劇場がどうして自主映画にそんなに期待をするのかというのがあります。というのは、僕の世代はちょっと松江さんより上なので、8ミリで映画を作り始めたということがあるし、いわば90年代、デジタルでAppleのファイナルカットプロが出てくる前は、実際、自主映画を作って劇場で公開されることはあり得ない話だったのですね。でも、それが今はもう当たり前になってきているじゃないですか。

それが当たり前になってきたときに、昔からミニシアターというのは、新しい才能を常に取り入れないといけないということがあったから要求が高くなってきたというのは確かだと思います。そのジレンマはあるにせよ、そんなに昔から自主映画は面白かったかというとそんなことはなくて(笑)。3年か4年に1本すごいのが出てくればというくらいじゃないですか。だから、そのことに対しての危機感というのは、僕にはピンとこなかったのです。

矢田部:では、奥原さんから今のPFF受賞者、今の若い監督たちに言う言葉があるとすればなんでしょう。

奥原監督:「続けたければ続けていけ」ということしかないですね(笑)。

北京に住んでいることもあって、若い人の自主映画は最近見る機会が少ないのですが、昔、90年代に、僕が自主映画を作っていた頃を思い出すと、かなり面白い作品や面白い監督っていたんです。例えばぴあ(PFF)でもそうですし、イメフォ(イメージフォーラム・フェスティバル)でもそうですし、すごいなと思う人はいっぱいいました。今ほどインターネットもなかったし、発表の場が少ないということで続けられなくなった人もいました。それを思うと、今の人たちは、ある意味、僕らから見るとすごく恵まれてると思う部分もあれば、逆に、厳しいと思う部分もあります。僕の前には先輩がいたわけで、そんな人達が自主映画を作っていた。自分が作っているときは意識していなかったですけれど、そういう歴史の中に先輩や僕らがいて、今の人たちがいてと繋がりを意識してほしいという気持ちです。

矢田部:松江監督はどうですか。

松江監督:多分、今の若い人には自主映画の歴史はないですよ。この前、園子温さんについて座談会形式で書いた『園子温映画全研究』という本を出したんですが、『俺は園子温だ!』というPFFのグランプリの受賞作で園子温さんはカメラの前でうんこしていますからね、つまりですね、自主映画というのはとんでもないことをしてなんぼというか、大きな映画館でやってないことをやって目立つという中で、例えば審査員が、なんかこいつあるぞというか、そういう人を見つける仕事だった。それが今、たぶん自主映画をやっている人は、もしかしたらどこかに出品するという選択肢もない人が出てきている。もう全部自分で劇場に持っていきますと。そういう意味では、奥原さんがおっしゃたようにすごく恵まれているんですね。だけれど、そこの歴史の部分は意識してほしいです。園子温さんは、今『希望の国』を上映されていますが、昔8ミリで自分の頭を剃ったり、めちゃくちゃなことをやっていてとんでもない映画を作っていた。それありきの自主映画出身とは、こういうことなんだという事を意識してほしいと思うのですが、残念ながら僕は今のインディペンデント映画を見ると歴史が抜けている。それはもしかしたら、伝えてこなかった世代の責任なのかもしれないし、そこが断絶しても新しい映画がいきなりメジャーと遜色ないような多くの人を集めるような映画が生まれるかもしれない。

矢田部:最後に、松江さんが撮り続けるためには何をしなければいけないか、を話して下さい。

松江監督:僕の知り合いの監督から、「松江君の口から歴史っていう言葉が出るのか」みたいなことを言われると思うんですけど、本当にそういうことを意識するようになってきましたね。僕が2年前に言った、「撮り続ける」というのは映画を続けるということだったのですが、今もその気持ちは変わらないです。僕はインディーズ映画は続けたいんですよね。

去年TIFFに出品した『トーキョードリフター』と同じ時期に、『フラッシュバック・メモリーズ 3D』を作っていて、この2本は自分の中で出来るインディペンデントの、具体的に言うと300万円の規模で、その金額で自由に作っていいという両極端をやった気持ちはあるんです。インディペンデントを続けたいけれども、今はインディペンデントを続けるために監督はやめようと思っているんですよ。今、原作が漫画のアニメーション映画の企画をプロデューサーとして進めていています。プロデューサーがインディペンデントにいないからという理由でもあります。監督が全部自分で作るという人はたくさんいるけれど、プロデューサーとして作る人はいないから、僕はインディペンデントをやるためにちょっと監督は休もうと思っています。

それから、映画を続けるためには、つまりインディペンデントを続けるためには映画を上映する状況を考えると、メジャーをやらないとダメですね。具体的に言うと瀬々さん(瀬々敬久監督)のように大きい映画もやって、そのお金で自分の好きな映画を作ってミニシアターで上映するというような。メジャーをやらないとインディペンデントは出来ないということが、2年前とは明らかに違ってきたと考えています。

矢田部:まさに奥原さんが両方をやっていきたいというところにも繋がるわけですね。

奥原監督:『黒い四角』で一番よかったのは、映画は別にどこで撮ってもいいということがわかって、あれは撮ってみないとわからないことでした。あの状況であの予算で作れたというのは自信になっています。どこでも、アメリカでもアフリカでも撮りたいものがあれば撮りに行けるかなという自信が、今はあります。

矢田部:最後に「これをしろ」という事がありましたら、それを言葉にして頂ければと。

奥原監督:続ける必要はないんですけど、1本、とにかく作るなら本気で撮って欲しいというのがあります。本当の本気で一本。それでやめてもいいんですよ。ただ本気で1本撮れば、撮った人のその後の人生にものすごく影響を与えるんです。それがやっぱり一番です。本気で撮った作品というのはどんなに不細工な映画でも伝わりますから。それだけですね。

矢田部:松江さん、最後に同じ質問ですけれども。

松江監督:本気で作ったものは、その分、怒られもするけれど誰かを動かす可能性があるんです。それが繋がりますから。やっぱり人の繋がりがないとできないですよね。さっきも言いましたが、続けられてきているのはプロデューサーとの出会いやスタッフとの出会い、こういう人とまたやりたという気持ち、本気でやらないとそれは伝わらないですよね。ただ、もしインディペンデントのインディーズで映画を作っている人がいたら、メジャーだけを目指すなっていうことだけは言いたいですね。メジャー映画を撮る=ゴールではないからです。

インディペンデントの作り方自体というのは、別にお金とかではないですから。例えば、昨日(2012/10/23)、岩淵君(岩淵弘樹監督)から『サンタクロースをつかまえて』の上映後、電話がかかってきて彼はすごく高揚してたのです。それは、お客さんとの質疑応答の時間で矢田部さんが涙を流していたとか(笑)。彼はすごく喜んでいたので、その感じというが、僕の『ライブテープ』や『フラッシュバック(メモリーズ3D)』を見て、劇場が持っていた雰囲気がメジャーもインディーズも関係なく映画を作って感じあえる体験ですよね。そういう体験を得やすいのは、やっぱりインディーズです。または、インディーズを応援してくださるTIFFのような映画祭だったり。インディペンデントを続けていればそういう機会は増えるし、そういう体験が生き方のレベルで影響を受けるということを岩淵君と話しました。若い人にはそういう体験をしろと言いたいです。

矢田部:違う道の歩み方をしているお二人の、それぞれの考え方を伺って、僕はとても刺激になりました。若いクリエーターたちに何かしらの刺激になればいいと思いつつ、有意義な時間を有難うございました。

←前編に戻る

←中編に戻る

●邦画ファン、映画製作関係者必見!!スペシャル企画~東京国際映画祭「日本映画・ある視点」部門 座談会

→前編 →中編 →後編

●こちらも必読!第24回(2011年)TIFFにて行われた、第23回「日本映画・ある視点」作品賞受賞作品『歓待』のシンポジウムの模様↓

→TIFFから世界を旅した作品『歓待』の1年の軌跡を辿るシンポジウム!

Check

Check

![「アジア映画の森-新世界の映画地図」(作品社)刊行記念 特集 アジア映画の森 2012年10/2(火) - 10/13(土)[日曜・月曜休館/10日間] 会場:アテネ・フランセ文化センター(御茶ノ水)](/ja/home/ban/jpg/bnr_asiawood.jpg)

![[業界]来場者の方へ](/ja/common/imgs/footer_navi_guest.gif)